ここまで、ミキシング、1回目の熟成(生地を休ませる工程)、粗形成、複合、2回目の熟成まで解説してきました。

ページコンテンツ

グルテンを壊さないように「圧延」する

グルテン構造が整ってきたはず。

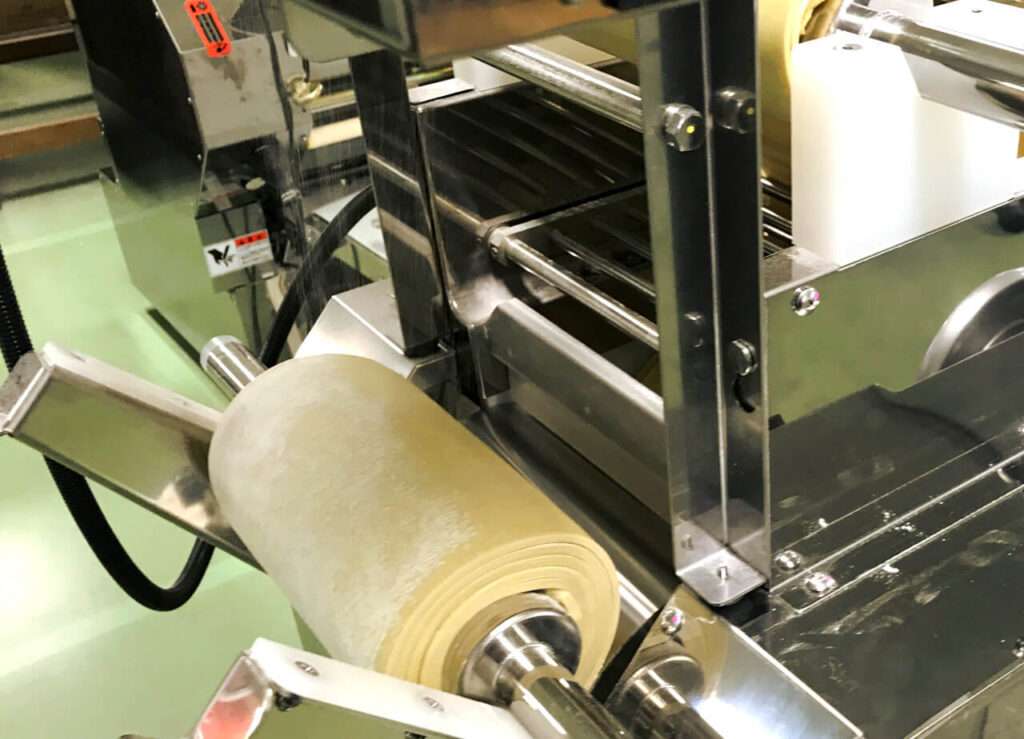

あとは、麺の大きさに合わせて、圧延(生地を薄く)するだけです。

大和製作所では、圧延工程を特殊なやり方で行っています。

では、ラーメン製麺では、どのようにおこなっていくのでしょうか?この記事で詳しく解説します。

そして、ようやくグルテンの構造が整ってきました。あとは、麺の大きさに合わせて生地を薄くするだけです。

しかし、私たちヌードルマスター・ラボは、この間引き工程を特殊な方法で行っています。では、ラーメン製麺機ではどのように行われているのか、ご紹介しましょう。

「圧延工程」で気を付けなければ、ならないこと。

それは、グルテン構造を壊さないように圧延することです。

複合工程でもグルテンを壊さないようにおこなってきたの苦労を台無しにするわけにはいけませんよね。

しかし、生地をロールに通し、圧力をかけながら薄くしてするとグルテン構造が壊れるリスクがあります。

ではどうすれば良いのでしょうか?

2回目の熟成工程(生地を休ませる)のあと、ローラーの隙間を少しずつ狭くしながら、慎重に調整し、徐々に適切な厚さに生地を薄くする必要があります。

この圧延工程で、気を付けなければならないのは、やはりグルテン構造です。グルテンを壊さないように行ってきたのに、これまでの苦労を台無しにするわけにはいけませんよね。しかしローラーに通すことで生地に圧力をかけ、薄くしていかなければなりません。ではどうすればいいのでしょうか?

2回目の熟成工程(休息工程)の後、ローラーの隙間を少しずつ狭くしながら、慎重に調整し、徐々に適切な厚さに生地を薄くする必要があります。

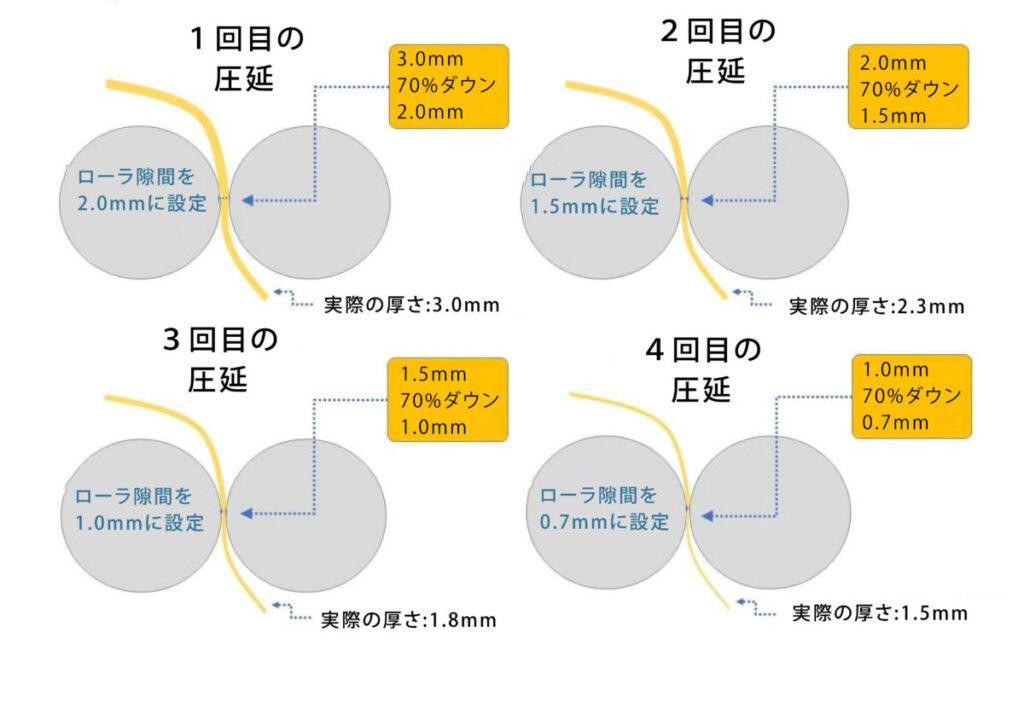

複合工程と同様に、再び70%の法則を適用します、

生地の厚みを70%程度に薄くする。

作業スピードを考えると、できるだけ少ない回数で済ませたいところですが、一度に生地を薄くすると、グルテンの構造が壊れてしまい、麺の食感が損なわれてしまうことがあります。

時間ではなく、麺の品質を守るのであれば、70%ルールを適用するのが理想的です。(1回の間引きで元の厚さの70%で間引く)。

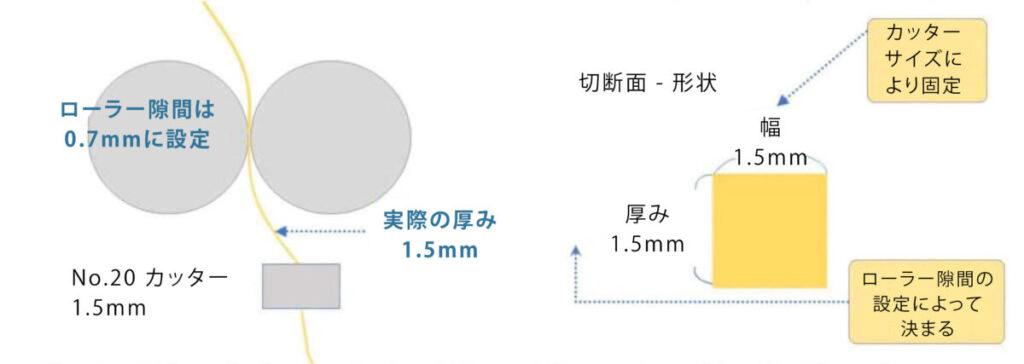

もう一つ、生地を薄くするときに注意しなければならないことがあります。ローラーの隙間設定を行い、生地シートを薄くしますが、実際の厚さはローラーで設定した隙間と同じになるとは限りません。

なぜなら、生地には弾力があり、設定した厚さよりも厚くなると反発するのが普通だからです。そのため、薄くするたびにノギスで厚さを測り、ローラーと実際の生地の厚さのズレを確認する必要があります。

もうひとつ、生地を薄くするときに注意しなければならないことがあります。ローラーの隙間を設定して生地シートを薄くするものの、実際のドウシートの厚さはローラーの隙間と同じになるとは限りません。なぜなら、生地には弾力があり、設定した厚さよりも厚くなると反発するのが普通だからです。そのため、薄くするたびにノギスで厚さを測り、ローラーギャップと実際の生地の厚さのズレを確認する必要があります。

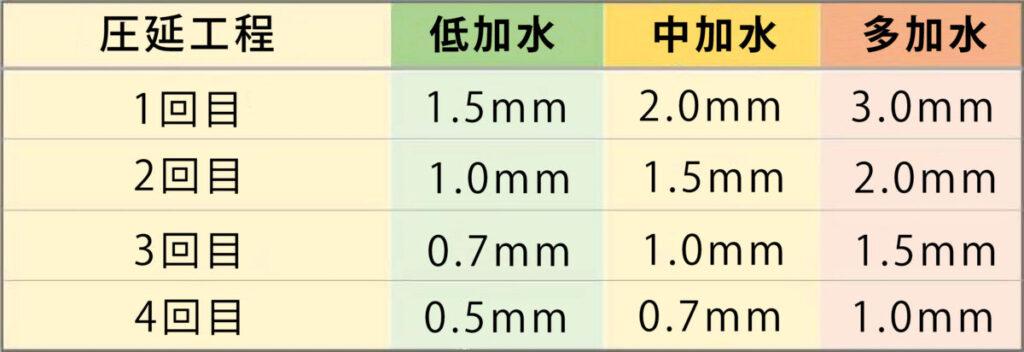

シート化作業における適切なローラーギャップ

*中加水麺の場合 – (小麦粉の重量に対して31~38%の液体)

各ラウンドのシート操作における適切なローラーギャップ

この表は、中加水(小麦粉の重量に対して31~38%)の1..5mm角の麺を作る場合の、圧延(間引き)の例を説明しています。

推定厚さは、前回の差に今回のローラーギャップを加えたものです。推定サイズであるため、必ずしも実際のサイズになるとは限りません。この差は、小麦粉の種類や水分量などさまざまな、条件によって、変化します。

この表は、中加水(小麦粉の重量に対して31~38%)の1.5mm角の麺を作る場合の、間引きの例を説明しています。

推定厚さは、前回の差に今回のローラーギャップを加えたものです。推定サイズであるため、必ずしも実際のサイズになるとは限りません。この差は、小麦粉の種類や水分量など様々な条件によって、変化します。

麺の大きさを調整する方法

麺の大きさ(角切りカッターの場合)

麺の大きさを1.3mm x 1.5mmにしたい場合は、ローラーの隙間を調整する必要があります。

そして、次に生地を麺に切り分けるのですが、ラーメン作りで通常使用する製麺機の種類は

そして、次に生地を麺に切り分けていきますが、ラーメン作りでは通常使用する製麺機の種類は、ロールタイプの製麺機です。

スリッターカッターに入る前に生地を薄くします。そこで今回の例では、生地を薄くして切る前に、スリッターカッター(麺の幅を決める)をセットする必要があります。

生地の厚さを推定するのは難しいかもしれません。そこでローラーの隙間を、生地を薄くすると予想される厚さに、生地シートを薄くしカットしたい最終的な厚さに再度設定します。

麺が出来上がったら、厚さを測って、麺の厚さが自分たちの望む厚さかどうかを確認する必要があります。太かったり細かったりする場合は、ローラーの隙間を少し調整(狭くしたり広くしたり)して、麺の太さを適正化する必要があります。

麺の束を測るときは、幅ではなく厚みを測る必要があります(幅はカッターの大きさによって決まります)。

麺ができあがったら、厚さを測定します。麺の厚さが自分たちの望む厚さかどうかを確認する必要があります。太かったり細かったりする場合は、ローラーの隙間を少し調整(狭くしたり広くしたり)して、麺の太さを適正化する必要があります。

麺の束を測定するときは、幅ではなく厚みを測る必要があります(麺はカッターの大きさによって決まります。)

麺が出来上がったら、厚さを測って、麺の厚さが自分たちの望む厚さかどうかを確認する必要があります。太かったり細かったりする場合は、ローラーの隙間を少し調整(狭くしたり広くしたり)して、麺の太さを適正化する必要があります。

麺の束を測るときは、幅ではなく厚みを測る必要があります(幅はカッターの大きさによって決まります)。

シート化作業のための適切なローラーギャップ

ラーメン麺の水分の違いによる薄め作業の適切なローラーギャップについて

そして、この表では、ラーメンの種類(水和率の違い)に応じて、圧延(間引き)作業における適切なローラーの隙間を画像で説明しています。粗成形・合流工程については、別の記事で同様のことをお伝えしていますが、これは生地シートが複合(生地同士の合流)工程を経た後の適正なローラーギャップとなります。

この表ではラーメンの種類(水和率の違い)に応じて、圧延作業における適切なローラー隙間の一覧表です。粗成形・合流工程については、別の記事で同様のことを解説しています。この表は、生地シートが複合工程を経た後の適正なローラーギャップになります。

そして、この表では、ラーメンの種類(水和率の違い)に応じて、間引き作業における適切なローラーの隙間を共有したいと思います。粗成形・合流工程については、別の記事で同様のことをお伝えしていますが、これは生地シートが合流工程を経た後の適正なローラーギャップとなります。

また、水分含有量が中程度から多量(小麦粉の重量に対して 31 ~ 45% の水和)の生地を薄くする場合、生地のシートがくっつかないようにするために必要な打ち粉について話す必要があります。生地シートが薄くなると、くっついた生地が剥がれにくくなります。

含水率が高いとくっつきやすくなり、含水率が低いとくっつきにくくなります。そのため、生地や麺がくっつかないように、薄くする・切る工程で打ち粉をします。

打ち粉に使用する小麦粉は、打ち粉用に加工された特殊デンプンです。日本にはサゴヤシを主原料とした特殊デンプンがありますが、海外では入手が困難です。お客様の中にはコーンスターチなどを使用されている方もいらっしゃいますが、打ち粉を使用すると生地に悪影響を及ぼしたり、麺類を茹でる際に熱湯がすぐに汚れてしまったりするため、それらを考慮して打ち粉を選ぶ必要があります。

生地の厚みを薄くしたら、いよいよ生地をカットして麺にします。麺の切り方、大きさ・形(厚み×幅)などは、また別の記事でご紹介します。

工程ごとの記事リスト

- 食材の準備

- ミキシング

- 熟成

- 複合

- 第二熟成

- カット

- ラーメン生地の正しい切り方(現在の記事)

- ラーメンの切り方をマスターする

- ラーメン生地の正しい切り方(現在の記事)

- 麺線熟成

- 茹で

_上半身のみ_resize-300x283.png)