このお役立ち記事を順番に追って、読んで頂いている方なら、熟成させる重要性は理解して頂いているかと思います。

前回の記事では、しっかりとした粗麺帯(シート状の生地)を作るための工程、また複合(生地を組み合わせる工程)についても解説しました。

その生地に2回目の熟成工程を加えることで、より美味しい麺を作ることができます。

2回目の熟成(生地を寝かせる)は、ラーメンを作るときに、軽視・誤解されがちです。

そこで今回は、美味しいラーメンを作るうえで、2回目の熟成がどんな役割を果たすのか?さらには、どのような手順で行うべきなのかを解説していきます。

ページコンテンツ

2次熟成の効果・メリット

2次熟成とは、主に複合処理された麺生地の内部応力を緩和・除去する工程です。

またガス抜きや酵素の活性化など、最初の静止状態でも明らかな効果が得られます。

第2熟成は、生地シート休止(麺帯の状態で熟成)とも呼ばれ、複合工程後に麺帯に巻いた状態で行われます。(写真参照)

では、なぜ生地を2回も熟成させる必要(休ませる必要)があるのでしょうか?麺にとってどんなメリットがあるのでしょうか?二回目の熟成が麺にもたらすメリットは大きく分けて2つあります。

この連載を順を追って読んで頂いている方なら、熟成させる重要性は理解しているかと思います。前回の記事ではしっかりとしたシート状の生地を作るための組み合わせ工程を行いました。その生地に2回目の熟成工程を加えることで、より美味しい麺を作ることができます。

2回目の熟成(生地を寝かせる)は、ラーメンを作る際に軽視されたり、誤解されがちです。そこで今回は、美味しいラーメンを作るうえで、2回目の熟成がどのような役割を果たすのか?また、どのような手順で行うべきなのかを解説します。

2次熟成とは、主に複合処理された麺生地の内部応力を緩和・除去する工程です。またガス抜きや酵素の活性化など、最初の静止状態でも明らかな効果が得られます。

第2熟成は、「生地シート休止」とも呼ばれ、複合工程後に麺帯に巻いた状態で行われます。(写真参照)

では、なぜ生地を休ませる必要があるのでしょうか?麺にとってどんなメリットがあるのでしょうか?二回目の熟成が麺にもたらすメリットは大きく分けて2つあります。

1. グルテンの内部ストレスの緩和

コーミング工程(生地に強い力を加えてグルテンを発達させる工程)を終えた麺生地の内部は、非常に緊張した状態になっています。

次の工程に進む前に、この内部応力を緩和する必要があります。そうしないと、生地の中のグルテン構造が破れたり、傷ついたりする可能性があります。

そのため熟成時間には目安があります。適切な熟成時間は、水分比率の違いによって異なります。基本的なルールとしては、水分比率が低いほど休ませる時間を短くする必要性があります。また、温度が高ければ高いほど、休ませる時間は短くなります。

例えば、低加水率麺(加水率20~30%)の場合、常温(例えば25℃)で30分です。中加水麺(含水率31~38%)の場合、休息時間は1時間程度とします。高加水率麺(39%以上)の場合は、2時間程度が目安です。ただし、気温の変化に応じて変化することに注意してください。

コーミング工程(生地に強い力を加えてグルテンを発達させる工程)を終えた麺生地の内部は、非常に緊張した状態になっています。次の工程に進む前に、この内部応力を緩和する必要があります。そうしないと、生地の中のグルテン構造が破れたり、傷ついたりする可能性があります。

適切な休息時間には目安があるんです。適切な休息時間は、水分比率の違いによって異なります。基本的なルールとしては、水分比率が低いほど休ませる時間を短くする必要があります。また、温度が高ければ高いほど、休ませる時間は短くなります。

例えば、低加水率麺(加水率20~30%)の場合、常温(例えば25℃)で30分です。中加水麺(含水率31~38%)の場合、休息時間は1時間程度とする。高加水率麺(39%以上)の場合は、2時間程度が目安です。ただし、気温の変化に応じて変化することに注意してください。

脱気効果

また、2次熟成の効果として、1回目の熟成で取り除けなかった小さな気泡を麺の生地から抜くことができます。気泡のない麺は、透明感があり、グルテンが発達しているため、食感が良い麺になります。

3. 酵素の働き

小麦の酵素は、1次発酵と同様、2次発酵でもその働きが期待されます。酵素が適度に働くことで、麺の味や風味、生地の状態を良くすることができます。

また、第2熟成をしっかり行う事で、麺の保存性、茹で時間の短縮、麺の食感寿命(麺が柔らかくなるまでの時間)などが改善されます。

また、2次寝かせの効果として、1次寝かせで取り除けなかった小さな気泡を麺の生地から抜くことができます。気泡のない麺は、透明感があり、グルテンが発達しているため、食感が良い麺になります。

3. 酵素の働き

小麦の酵素は、1次発酵と同様、2次発酵でもその働きが期待されます。酵素が適度に働くことで、麺の味や風味、生地の状態を良くすることができます。

また、第2次休養をしっかり行うことで、麺の保存性、茹で時間の短縮、麺の食感寿命(麺が柔らかくなるまでの時間)などが改善される。

このように、2回目の熟成作業は、美味しいラーメンを作るために、麺作りに応用しないわけにはいけません。ぜひ、この知方法を試してみてください。

ここで、多加水麺を作るときの注意点です。

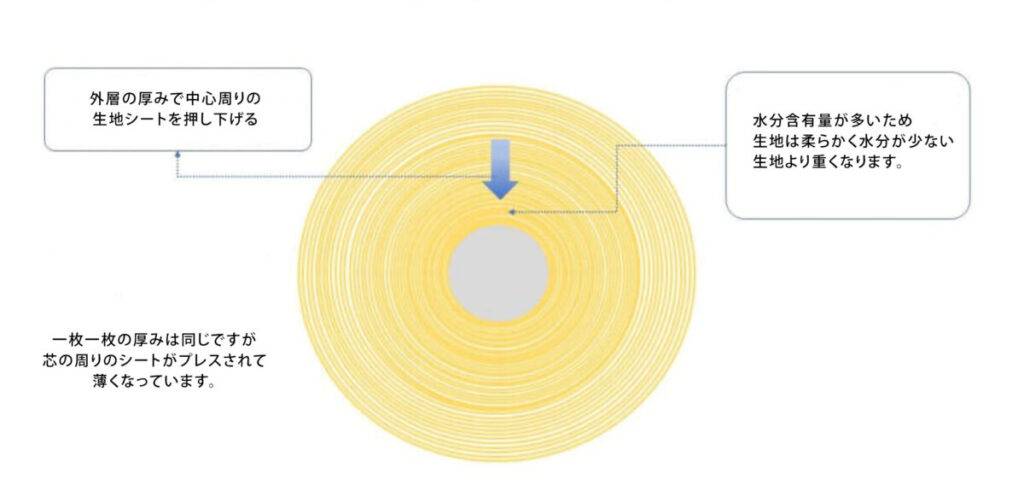

多加水麺を作る場合、生地の重さで生地の中心部分が押されるため、休ませる時間が長くなったり、生地の中心部分が崩れたり、くっついたりすることがあります。

そのようなときは、次のようにしてください。

A. 2回目の熟成を少しずつ行います。生地の重さや長い休息時間によって、生地の中央部分がつぶれてしまうのを防ぐため、生地を小分けにして2回目の熟成を行ってください。

B. 生地がくっつくのを防ぐため、多めに粉を振っておく。

このように、2回目の熟成作業は、美味しいラーメンを作るためには、麺作りに応用しないわけにはいきません。ぜひ、次回はこの方法を試してみてください。

ここで、高加水麺を作るときの注意点です。

高加水麺を作る場合、生地の重さで生地の中心部分が押され、また休ませる時間が長いため、生地の中心部分が崩れたり、くっついたりすることがあります。

そのようなときは、次のようにしてください。

A. 2回目の休息を少しずつ行います。生地の重さや長い休息時間によって、生地の中央部分がつぶれてしまうのを防ぐため、生地を小分けにして2回目の休息を行ってください。

B. 生地がくっつくのを防ぐため、多めに粉を振っておく。

2回目の休ませる工程でグルテンの構造は完成しているので、次の工程はシート化・薄層化工程です。生地の薄層化の正しい方法については、別の記事でご紹介します。

工程ごとの記事リスト

- 食材の準備

- ミキシング

- 熟成

- 複合

- 第二熟成

- 美味しいラーメン生地を作るための2回目の熟成(※現在の記事)

- カット

- 麺線熟成

- 茹で

_上半身のみ_resize-300x283.png)