ページコンテンツ

ラーメン料理の基本構成

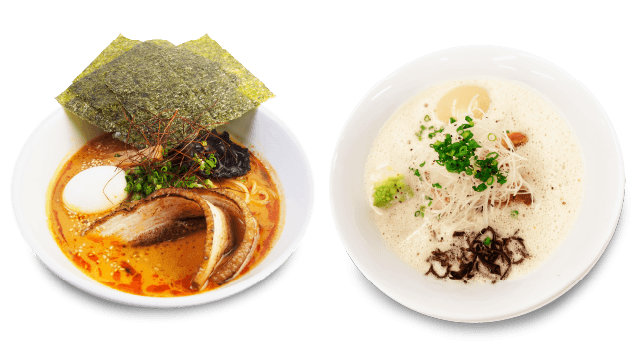

ラーメンは、材料や調理方法の工夫によって、たくさんの組み合わせで美味しさを生み出す料理です。

食べる人に新しい食体験を提供する、心ひかれる一品です。

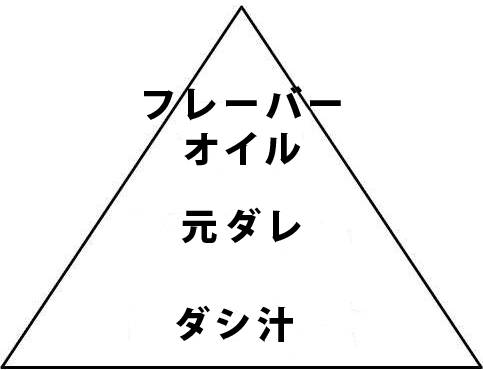

現代の一般的なラーメンには

・ラーメンスープ(出汁)

・元ダレ

・香味油

が使われます。

さらにプラスして、麺とタンパク質を含むトッピングが加えられます。(※つけ麺やまぜ麺は、作り方や提供方法が異なります)

ラーメンとは、材料や調理方法によって、さまざまな要素が組み合わさり、単なる部品の合計以上の美味しさを生み出す料理です。

食べる人に、いつもと違う食体験を提供し、魅力あふれる料理です。

一般的に、現代のラーメンは、ラーメンスープ(出汁)、元ダレ、香味油が使われます。

トッピングは、麺とタンパク質を含むトッピングが加えられます。(注意:つけ麺やまぜ麺は、作り方やお客さまへの提供方法が異なります)

ラーメンという料理は、素材や調理方法によって、さまざまな要素が組み合わされ、それ自体が単純な要素の総和以上の味を生み出しています。

ラーメンは、食べる人に相乗的な味覚効果を与える複雑なものであり、充実感と魅力があります。

一般的な現代ラーメンの構成要素としては、ラーメンスープ(出汁)、元ダレ、香味油に、ラーメンの麺を入れ、タンパク質系のトッピングをする(注:つけ麺とまぜ麺は構成や提供方法が異なる)。

元ダレ:味と色のために

元ダレを使用する意味は、味と色のため

古代中国で生まれたラーメンは、19世紀末に日本に伝わり、その後、日本の郷土料理の特徴を取り入れながら、さまざまな種類に進化し、大きく発展してきました。

その中で、ラーメンに取り入れられた基本的な工夫のひとつが、中国式にはほとんどなかった「元ダレ」です。

元ダレは、蕎麦のタレである「かえし」から発展したもので、その役割は大きく分けて、ラーメンの出汁の味を決め、強調し、強めることです。

出汁がラーメンのスープの土台である場合は、元ダレは調味料や着色料としての役割を担っています。

すでに世界中のラーメン愛好家の間で定着しているラーメンの種類は、塩、醤油、味噌といった「元ダレ」の種類に由来するものがほとんどです。

元ダレの種類

料理としての「元ダレ」は、塩、醤油、味噌などの調味料をベースとして、いくつかの種類に分類される。

元ダレは、出汁の味付けに使われるもので、例えるなら元ダレなしの出汁は焦点の合っていないレンズのようなものです。

一般的には、塩や醤油、味噌などの調味料に様々な食材を混ぜ合わせ、出汁に加えることで味の方向性を決める調味料と定義されています。

多くの場合、元ダレは、昆布、アサリ、エビ、シイタケ、各種魚類(乾燥フレークや粉末状も含む)など、うま味成分、より正確には天然由来のグルタミン酸やイノシン酸を多く含む食品から作られます。

ラーメンの基本となるタレと他の調味料が絶妙に合わさることで、味わいが豊かになり、味覚を強く刺激します。

特に、醤油ラーメンは、塩ラーメンよりも色が濃く、味わい深いのが特徴です。一方、味噌ラーメンはクリーミーな色合いで、独特の風味とコクがあります。

元ダレをベースとした調味料との相乗効果で、うま味成分が大幅に増幅され、人間の味覚への影響度が高まるのだ。 醤油ラーメンは塩ラーメンに比べて平均的に色が濃く、味噌ラーメンはクリーム色のような不透明さがある。

しょうゆ、塩、味噌など

また、調味料のベースは、醤油や塩、味噌だけではありません。

例えば、「醤油元ダレ」の醤油は、大きく分けて生と加熱の2種類があります。

醤油の風味がはっきりと感じられる生タイプに比べ、加熱タイプは比較的醤油の風味が少ないのが特徴です。

この2種類の醤油を使い分けたり、組み合わせたりすることで、より複雑で豊かな味わいを生み出すことができるのです。

塩の種類によって化学組成が異なり、味も異なるため、特定の塩を選ぶか、組み合わせて選ぶかによって、「元ダレ」の味に影響が出る。

白味噌、赤味噌など様々な種類の味噌を混ぜ合わせ、生姜、ごま、唐辛子などの調味料を加えて作ることが多い「味噌もどき」。

広義には、酢(あるいは大和ラーメン学校の酢の組み合わせ)、魚醤、唐辛子ペーストなどの調味料も「元ダレ」の一種として利用できる。

_上半身のみ_resize-300x283.png)