中国には4000年の歴史を持つ蘭州ラーメンがある。

日本のラーメンは、約100年前に日本に移住してきた中国人によって作られたものです。

日本のラーメンはわずか100年の歴史しかないにも関わらず、なぜ世界中で中華麺よりもラーメン店の方が多いのか、あるいは中華麺よりもラーメンの方が有名になっているのか不思議ではありませんか?

その理由を詳しく説明する前に、まず日本のラーメンとは何なのか、それからどのようにして今のラーメンになったのかを整理する必要があります。

中国から伝わったと中華麺と、現在の日本のラーメンはまったく別物です。

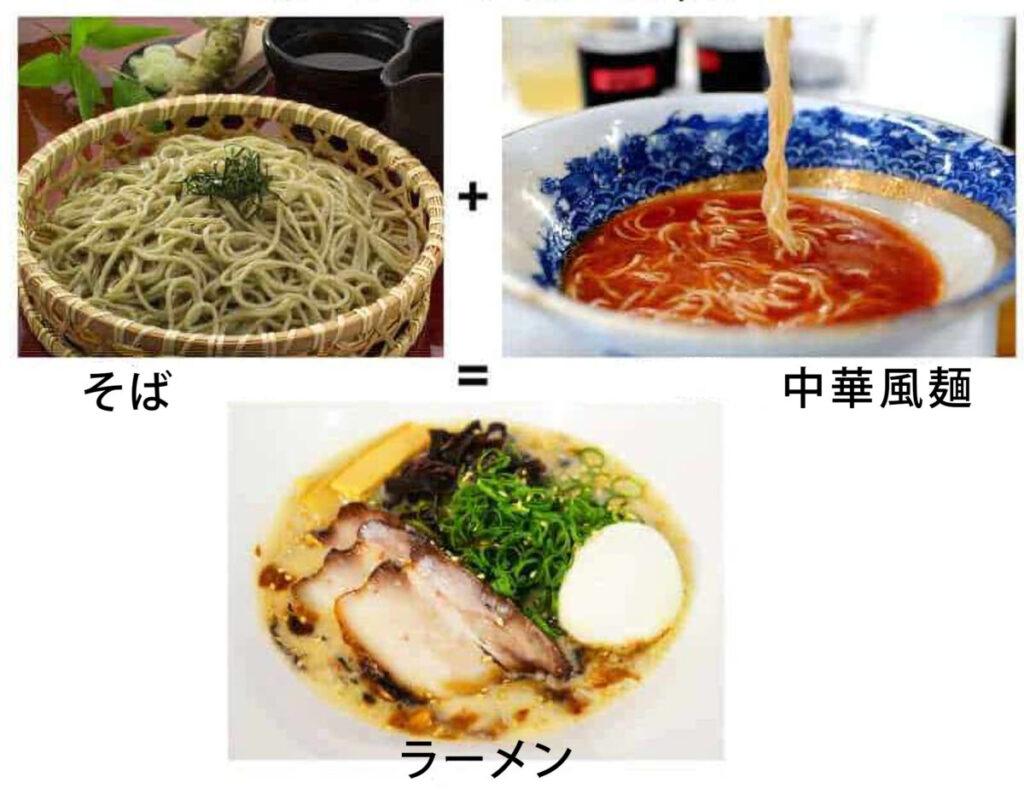

中国のラーメンが日本に伝わった100年前、日本はすでにうどんやそばの食文化が確立されていました。(日本では、うどんもそばも麺料理として450年ほどの歴史があります)

100年前にラーメンが誕生する以前から、日本にはこのような独自の基盤(独自の麺食文化が存在していた)があったため、それらの麺を取り入れたラーメンが日本で誕生しました。

日本のラーメンは、約100年前に日本に移住してきた中国人によって作られたものである。日本のラーメンはわずか100年の歴史しかないにもかかわらず、なぜ世界中で中華麺よりもラーメン店の方が多いのか、あるいは中華麺よりもラーメンの方が有名になっているのか。

その理由を詳しく説明する前に、まず日本のラーメンとは何なのか、そしてどのようにして今のラーメンになったのかを整理する必要がある。

中国から伝わった中華麺と、現在の日本のラーメンはまったく別物である。中国のラーメンが日本に伝わった100年前、日本にはすでにうどんやそばの食文化が確立していた。(日本では、うどんもそばも麺料理として450年ほどの歴史がある)。

100年前にラーメンが誕生する以前から、日本にはこのような独自の基盤(独自の麺食文化が存在したこと)があったため、それらの麺を取り入れたラーメンが日本で誕生したのである。

ラーメンが日本で生まれるまで

日本のラーメンスープ

は、中国のラーメンスープと日本のそば出汁を合わせたものです。つまり、中国のラーメンが日本に伝わり、日本のそば料理と融合することで革新を遂げたのです。

日本のラーメンと中国のラーメンの最大の違いは、複合調味料を使うことと、「元ダレ」と呼ばれる複雑な味の熟成調味料を使うことです。

日本の蕎麦料理で使われるかえし(砂糖、みりん、醤油を混ぜて熟成させたもの)は、ラーメンのスープの味を決める「元ダレ」(醤油、塩、味噌など)となっています。

日本のラーメンは、スープとモツダレ、麺の組み合わせで味わう濃厚な味と風味が特徴です。そのため、日本のラーメンは中国のラーメンとはまったく異なる、新しい革新的な食べ物となりました。

結果的にラーメンは、世界中に広がることになりました。

は、中国のラーメンスープと日本のそば出汁を合わせたものである。つまり、中国のラーメンが日本に伝わり、日本のそば料理と融合することで革新を遂げたのである。日本のラーメンと中国のラーメンの最大の違いは、複合調味料を使うことと、「元ダレ」と呼ばれる複雑な味の熟成調味料を使うことである。日本の蕎麦料理で使われるかえし(砂糖、みりん、醤油を混ぜて熟成させたもの)は、ラーメンのスープの味を決める「元ダレ」(醤油、塩、味噌など)となった。日本のラーメンは、スープとモツダレ、麺の組み合わせで味わう濃厚な味と風味が特徴である。そのため、日本のラーメンは中国のラーメンとはまったく異なる、新しい革新的な食べ物となった。そして、このラーメンは世界中に広まった。

一方、同じ日本料理である寿司は、寿司ロボットが発明され、世界中に広がりました。

寿司ロボットや機械があれば、誰でも簡単にそこそこ美味しい寿司を安定して作ることができるため、各国の成長スピードに貢献しました。

ラーメンの場合も、150年前に日本でラーメンの機械が発明され、その技術によって誰でも安定的に美味しいラーメンが作れるようになりました。

そして、ラーメン料理が世界中に広まっていきました。

一方、同じ日本料理である寿司は、寿司ロボットが発明され、世界に広まった。寿司ロボットや機械があれば、誰でもそこそこ美味しい寿司を安定して作ることができるため、各国の成長スピードに貢献した。ラーメンの場合も、150年ほど前に日本でラーメン機械が発明され、その技術によって誰でも安定的に美味しいラーメンが作れるようになった。そして、ラーメン料理が世界中に広まっていったのである。

日本そばの出汁のポイント

麺を噛んだときに、スープの風味が麺に絡んで美味しく感じられるように、麺の表面は完全に出汁で覆われなければなりません。

そのためには、高濃度の白だしが必要です。白だしとは、さまざまな素材(動物の骨、魚介類を炒めた物、野菜、果実など)を煮込んだベースのダシです。

白だしの濃度が高いため、スープが麺の表面を覆って残り、麺を食べるときにスープを味わうことができます。

麺を噛んだ時に、スープの風味が麺に絡んで美味しく感じられるように、麺の表面は完全に出汁で覆われていなければならない。

そのためには、高濃度の白だしが必要である。白だしとは、さまざまな素材(動物の骨、魚介類の炒め物、野菜、果実など)を煮込んだベースのだしである。白だしの濃度が高いため、スープが麺の表面を覆って残り、麺を食べるときにスープを味わうことができる。

蕎麦学校では、さまざまな種類の魚のフレークを試しています。

うどんは伝統的にかけ汁で出される。

昆布、煮干し、いりこなどの出汁に、醤油、砂糖、みりん、塩などの調味料を合わせたものです。

かけうどん用あっさりつゆ、濃いつゆのうどんざる、釜揚げうどん、ぶっかけうどんなど。

うどんスープの特徴は、ダシに使われる魚介類の香りです。出汁は魚介類の独特の風味を身にまとっていなければなりません。

魚の風味や香りを加えるために使われる魚の材料は、薄く細切りにした乾燥魚節です。

これを短時間(3~5分)加熱することで、うどんの出汁に魚節の味よりも香りや風味を加えます。

そばか蕎麦

つけ汁の文化である。

そばつゆ=だし(厚削り節)+調味料(しょうゆ、砂糖、みりん)

かけそばにはあっさりしたつゆ。

ざるそばやぶっかけそばには濃いめのつゆ。

うどんのつゆとは対照的に、そばのつゆには魚の旨味が多く含まれています。

そのため、蕎麦の出汁にはあまり香りが残りません。そのため、そばつゆにはあまり臭みやアロマが残りません。

そして、この削り節を長時間(20~40分)煮ることで、魚の風味や臭みを出汁に残さず、出汁に魚の風味を加えます。

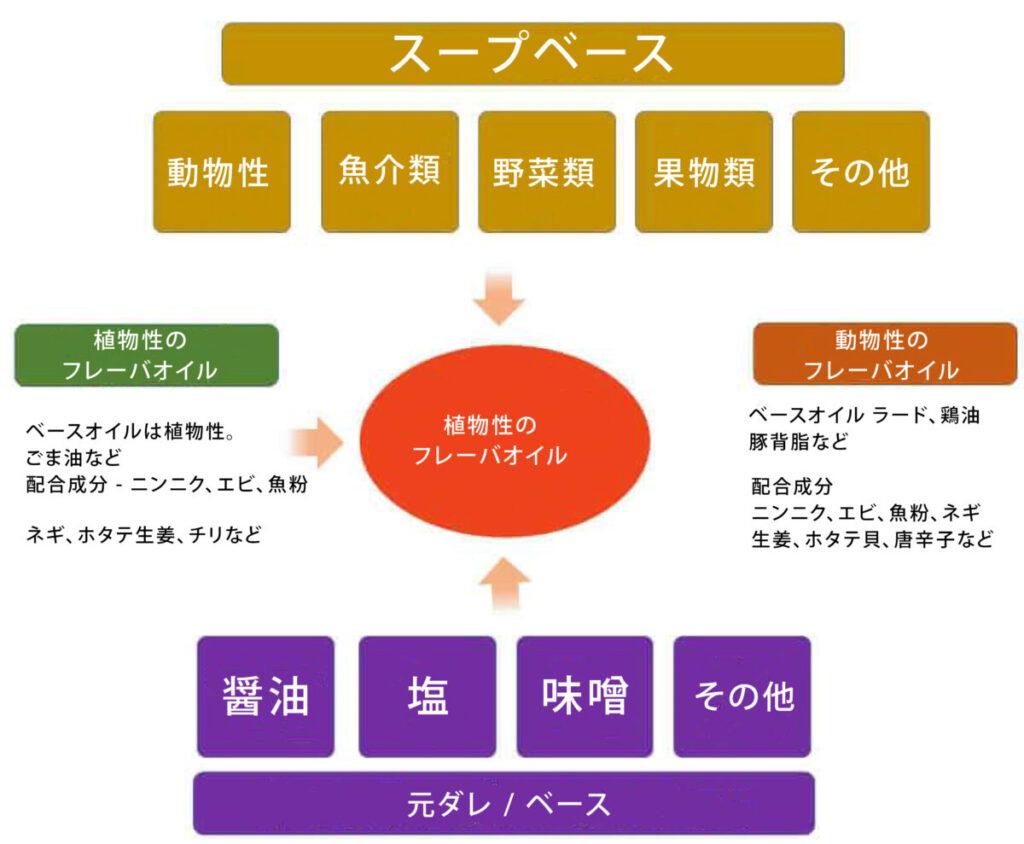

ラーメンのスープは、ベースとなる出汁、元ダレ、香味油の組み合わせである。)

ベーススープの機能とは、ラーメンスープの味の基礎となる高濃度のスープのことです。

ベースとなる出汁は、魚介類、家畜・動物の骨、野菜、果物などで作られ、野菜・果物としては、玉ねぎ、にんにく、大根、生姜、セロリ、じゃがいも、さつまいもなどが使われます。

果物:リンゴ、パイナップル、ココナッツミルク、キウイ、バナナ、オレンジ、ベリー類

元ダレ(濃縮ソース/調味料)の機能: ラーメンスープの味の方向性を決め、醤油系、塩系、味噌系、とんこつ系、とんこつ醤油系、つけ麺系などなど。

また、醤油、砂糖、みりん、塩をベースに、魚介類(干し海産物:エビ、ホタテ、アサリ、イワシ、サバ、小イワシなど)を加えたものです。

香味油:ラーメンスープの味にインパクトを与えます。

また、一般的に使用される油の種類は、動物性油、魚油、植物性油で、これらの油に次のような具材が練り込まれています。

具材:煮干し、エビ、ホタテ、アサリ、イワシ、サバ、小イワシ、野菜、タマネギ、ニンニク、ショウガ、セロリ、ネギなどなど。

ラーメン

ラーメンは、約100年前に誕生して以来、常に進化を続けています。

食文化の異なる新たな市場に受け入れられるたび、新しい革新や開発が行われてきたのです。

私たち大和製作所は、新しいラーメン料理やコンセプトをみたり、自分たちでメニュー開発したりすることに、いつもワクワクしています。

私たちが毎月開催しているラーメン学校でも、そんな新しい発見が生まれるかもしれません。

約100年前に誕生して以来、進化を続けており、毎年、あるいは食文化の異なる新たな市場に採用されるたびに、新たな革新と開発を続けているようです。 私たちは、新しいラーメン料理やラーメンのコンセプトを見ること、さらには(自分たちで)開発することにいつも興奮しています。それは、私たちが毎月教えるラーメン学校のどのクラスでも起こるかもしれません。

_上半身のみ_resize-300x283.png)