ページコンテンツ

30年前くらいの方からみると、今のラーメンは想像もつかないと思います。

今では、世界には多くの著名なラーメンマニア、ラーメン評論家、ラーメン研究家が存在します。

そして今もなお、多くの人の間で、ラーメンは非常にホットな話題になっています。

今この一瞬でも、世界中にラーメンに関する情報があふれており、その量は日に日に増えています。

今溢れている情報の多くは、お客さまの体験に基づくものです。

これらの情報は、消費者の立場からラーメンを取り上げています。

しかし、私(大和製作所代表藤井)はすこし違った視点、つまりラーメン学校の校長視点から分析したいと思います。

私は毎月、香川支店、東京支店、シンガポールの3か所で、ラーメン業界で生き残るための指導をおこなっています。

また、この40年間、私は技術者の立場から、さらには、製麺機メーカーの創業者の立場から、ラーメンの本質を追求してきました。

この立場から、次のような問いを考えてみたいと思います。

1. 四千年の歴史を誇る中国蘭州ラーメンが世界的な人気を得られず、せいぜい百年の歴史を持つ日本のラーメンが世界的な料理になり得たのはなぜか。

私はラーメンだけでなく、食全般に大変興味があり、知らないことがあれば徹底的に追求し、熱中する癖があります。

あるとき、蘭州出身の友人から蘭州ラーメンの歴史について書かれた本をもらったことがあります。

その本には、古代遺跡の証拠から、蘭州ラーメンの存在は4000年前まで、さかのぼられると書かれていました。

私は蘭州ラーメンにとても興味を持ち、その友人の誘いに乗って2012年7月に蘭州を訪れ、蘭州ラーメンの作り方を学ぶために学校へ行きました。

人口約300万人の蘭州には、約1,000軒のラーメン店があり、職人が目の前で、生地を何度も伸ばし、薄め、釜で茹でるという伝統的な製法で麺を作っています。

茹で時間は約20秒と非常に短く、出来上がった麺は牛肉のスープに入れられ、お客さんに提供されていました。

スープは基本的に牛肉の塊から作られ、朝から煮込んで塩で味付けし、1日中提供される。蘭州には約1000軒のラーメン店があるが、最も客数の多い店では1日に約5000人が来店したという。

現代の蘭州ラーメンは、4000年前の麺やスープの作り方の伝統を忠実に守っており、店によってほとんど違いがない。

2. 中国と日本のラーメンの本質的な違いは?

ラーメンは、日清戦争後に中国から日本に伝わり、それぞれの地域の料理の特徴を取り入れながら、さまざまな地方色に進化してきました。

日本と中国のラーメンの最も大きな違いは、中国のラーメンは「元ダレ」を使わないことです。

元ダレは、蕎麦のタレである「かえし」から発展したものです。

さまざまな食材の「うま味」を溶かして濃縮した「元ダレ」は、単調になりがちなラーメンのだしの味を際立たせ、引き立てます。

蘭州ラーメンの味付けは塩か、塩と他の香辛料の組み合わせで行われるが、日本のラーメンは塩、醤油、味噌といった調味料の選択肢が広く、より複雑な味のバリエーションを作り出すことができます。

もう一つの違いは、中国ラーメンの味付けが朝一度、全量の出汁に対して行われ、その日のうちに提供されるのに対し、日本のラーメンは一人前ずつ、「元ダレ」と「香味油」を使って味付けすることです。

そのため、日本のラーメンの特徴は、元ダレとダシが織りなす鮮烈な味わいです。

日本のラーメンは、時間の経過とともに味の変化が楽しめる食べ物でもあります。

3. 日本のラーメンだけがグローバル化に成功した理由

世界的な人気を博している有名な食べ物といえば、ハンバーガーやピザが挙げられるだろう。日本の寿司もすでに世界的な食べ物になっています。

なぜ寿司が世界的な食べ物になれたかといえば、寿司がアメリカ西海岸に持ち込まれ、そこで「カリフォルニアロール」という種類に進化したからだと思います。

手巻きと海苔巻きしか「寿司」と呼べないという厳格な主張があれば、寿司が世界的な食べ物になることはなかっただろう。

同じように、ラーメンも寿司と同じように厳密な定義がないため、すでに世界的な食べ物になっていると言えます。

つまり、厳格な慣習に縛られることなく、革新的であればグローバルになりやすいということだと思います。

日本の伝統的な麺類の中で、うどんやそばがまだグローバルな食べ物になっていないのは、それぞれの伝統に縛られすぎているからだと思います。

4. 日本のラーメン進化の歴史

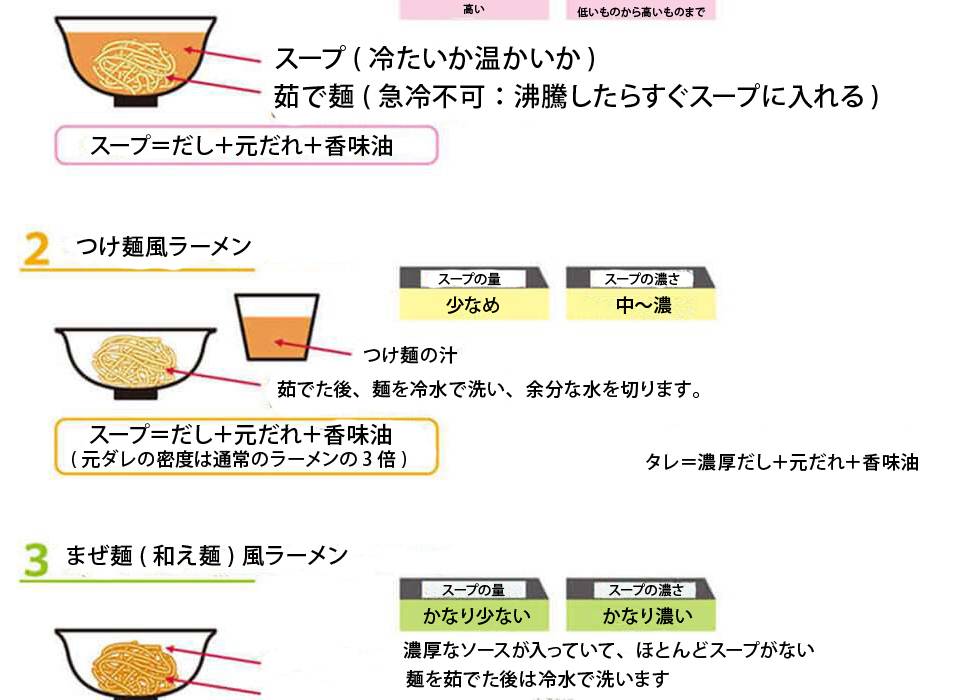

ラーメンという食文化が日本中に広まったのは、第二次世界大戦後のことである。当初はかけうどんのようなもので、丼に熱々のスープをたっぷり入れ、茹でた麺を入れ、トッピングをするものでした。

次に、つけ麺とまぜ麺が生まれました。つけ麺は、スープはほとんどないが、濃厚なタレ(ざるそば、ざるうどん、釜揚げうどんに似ている)がかかっていました。

まぜ麺はスープはほとんど、あるいはまったくなく、油そばのような濃厚なタレと混ぜて食べます。

このように、スープの濃度は高くなり、味は濃くなり、ラーメン料理の世界は常に進化しています。

このように、日本でラーメンが誕生した当初は、中華そばのようなあっさりした味で、スープの濃度が低いものであったが、時代とともに味が濃く、スープの濃度が濃いものへと進化しました。

当初は豚、鶏、牛からダシをとっていたが、その後、魚介ベースのスープが登場し、ベジタリアン向けに野菜ベースが登場しています。

なぜ、時代のともに味が濃くなり、スープ濃度が濃くなったのでしょうか?

また、世界で人気になる理由とは一体なんでしょうか?

これらを解説した内容を、博多とんこつラーメンをベースに小冊子にまとめています

5. これからのラーメンの進化の方向性

ラーメンは、何でもありです。

しかし、本質を守ることは、絶対的な意義があります。

革新も大事ですが、原理原則を守ることも大事です。

本質的な味へのこだわりを捨てると、寿司のように「寿司っぽい」仕掛けがたくさんあるような状況が発生する可能性があります。

今後のラーメン食文化の発展の方向性について、私の考えを述べたいと思います。

1.これまでラーメンは小麦が主原料でしたが、近年はグルテンフリーの普及に伴い、米などの穀物が使われるようになり、今後は豆類など様々な健康食材が使われるようになると思われます。

2. ラーメンの出汁は、当初は豚骨、鶏ガラ、牛骨などでしたが、その後、魚介類、野菜、果物など様々なものが使われるようになりました。この点からも、今後、新しいものが加わる可能性があります。

3. これまで「元ダレ」は和食の食材が中心でしたが、今後は洋食の食材も取り入れられるかもしれません。私たちの学校では、すでにベトナムの魚醤を日常的に使っています。

4.風味油については、オリーブやチアシードなど、これまで使われてこなかった動植物油脂の導入が期待されます。

5.トッピングについても同様で、従来のチャーシューに加え、低温調理や燻製など様々な調理法で多様なタンパク源を使用したものや、生のまま使用したものが登場する可能性があります。

6.盛り付けの技術も大きく進化し、今までにないアプローチやテクニックが生まれ、その中には珍しく豪華に見えるものもあります。

この業界で本物のラーメンを学びたい、成功するラーメン屋を始めたいという方は、ぜひラーメン学校に参加してみてください。

_上半身のみ_resize-300x283.png)