ページコンテンツ

海外進出で直面する課題

海外で日本のラーメン店を出すとき、「本場の味を守るべきか」「現地の人に合わせるべきか」と悩む方は多いのではないでしょうか。

正直、この答えはひとつではありません。ただし実際に大規模展開を達成させた事例には、現地化という大きなヒントが隠れています。今回の記事では、実際の事例をもとに、このテーマについて深掘りしながら解説していきます。

国内でお店を経営されている方や、これからチェーン展開を考えている方にとっても、視野を広げるきっかけになるはずです。

成長と停滞、その分かれ目

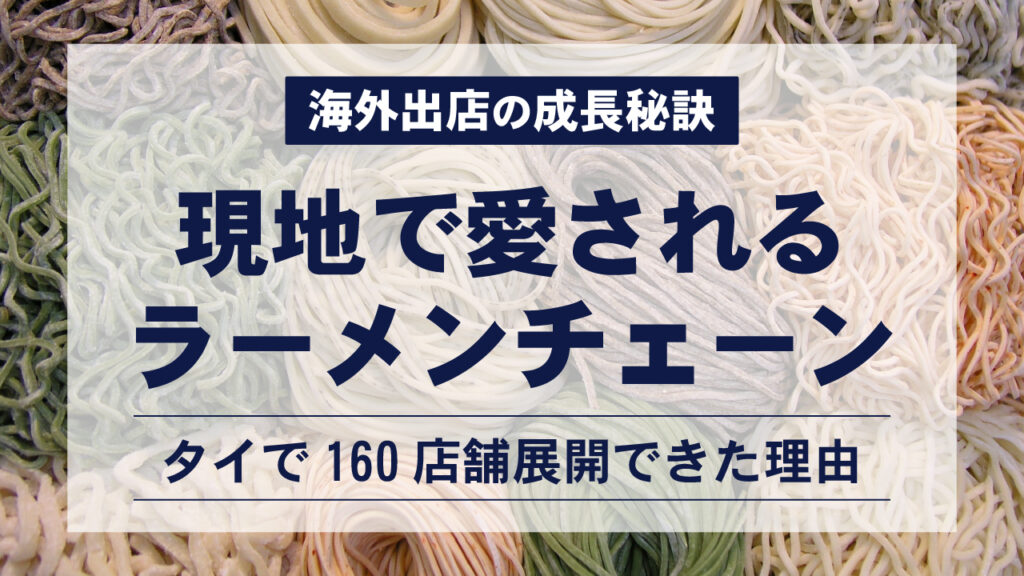

「海外でも本物の味なら絶対に受けるはず!」と意気込んでも、意外と伸び悩むケースは少なくありません。一方で、タイで160店舗以上を展開する「8番ラーメン」のように大きな成果を上げたチェーンもあります。

その違いを分けたのが「現地化」でした。

実際の事例 タイ・8番ラーメンの場合

タイの人々にとって8番ラーメンは、現在では生活に根付いたチェーン店です。特徴は次の通りです。

麺の量:日本の3分の2(80g)

スープの味:日本のレシピをベースに、タイの嗜好へ最適化

食材:小麦粉から出汁まで100%現地調達

「日本の味を守る」ことは大切ですが、もっと大切なのは「現地のお客様がまた食べたくなるかどうか」。

ビジネスとしての本質を捉え、この柔軟な姿勢が160店舗以上の成長を後押ししました。

現地事情・文化に最適化

守るべきもの:麺の品質など、店の強み

変えるべきもの:麺の太さ・量・スープの味など、地域ごとに最適化

現地調達:コスト削減と安定供給、地元経済との共存

結果的に「現地で愛されるラーメン店」として長期的な支持を得る要因となっています。

もちろん、「麺の品質」など、お店の強みとなるポイントなど守る部分は守る。そのうえで「麺の太さ・麺の量・スープの味」などは地域ごとに最適化していく。そのほかの食材も現地調達で「コスト・安定供給」も同時に実現していく。

重要な部分は日本流を維持し、その他は現地事情や文化に合わせて柔軟に調整する。

それが結果的に「現地で愛されるラーメン店」として長く広く支持を得る要因になっているようです。

そのほかの地域のケース

台湾のうどん店:細麺や低塩分で現地嗜好にフィットし好評。

香港のうどんチェーン:人気はとんこつ、次点はトマト出汁。和だし一辺倒にしない柔軟さが鍵。

いずれも「現地事情に適応し、選択肢を増やした」ことが、お客様の広がりと安定した運営につながったという実感の声が届いています。

「本物の日本食」へこだわるのも大切ですが、現地の人が通いたくなるラーメン店になるためには、柔軟な工夫がヒントになるかも知れません。いずれも「現地に合わせながら、選択肢を広げた」ことが安定したお店の運営につながっています。

現地調達が広げる可能性

8番ラーメンの事例から学ぶ現地調達によるメリット

8番ラーメンがタイで160店舗まで規模を広げてきた背景には、原材料を現地調達に切り替えたという事実があります。

すべての原材料を現地調達に切り替え、規模を広げることができました。

原価率の改善: 輸入コストを削減し、大幅な材料費の圧縮を実現。

供給の安定: 全土の店舗に安定供給を可能にし、急な需要増にも対応。

為替リスクの排除: 為替相場の影響を受けにくく、価格の変動リスクを軽減。

地域経済との共存: 地元の材料を使用し、地域への貢献とブランド力アップ。

まとめ

今回の記事では、実際の実例を用いて、海外展開の一つのテーマについて深掘りしました。

現地に最適化することは「価値自身」を壊すことではなく、新しい可能性を生む手段です。

人それぞれラーメンを通して、伝えたい思いや考えは様々です。しかし、多くの店舗展開を成長に繋げた背景には、単に日本のラーメンを海外に広めるだけでなく、現地の人々に愛されるお店作りが鍵となっています。

また、自分が「美味しい」と感じる味を基準にすることもありますが、現地ではそれが通用しないことも多いです。

例えば日本のラーメンの味が、そのまま現地で受け入れられるとは限りません。例えば、大和麺学校では、自分が美味しいと思う「ラーメン・うどん」と他のレシピを比較することで、「なぜ味や食感が異なるのか」を科学的な視点からの理解を深める方法を提供しています。

もちろん、自分の好みを追求することも大切です。しかし、飲食店の運営では、さまざまなお客様に「美味しい」と感じてもらえる、客観的でバランスの取れた味作りが重要です。

そこで、デジタルクッキングを活用することで、味や品質を数値化し、均一な味作りが可能になります。幅広い視点や知識を学ぶために、デジタルクッキングの活用を検討してみてください。

_上半身のみ_resize-300x283.png)