ページコンテンツ

熟成の誕生

50年前、私が製麺機を作り始めた当時には、まだ「熟成」という概念はありませんでした。

当時のうどん職人たちは、練り上げた生地をすぐに伸ばして切るのが一般的でした。

それでも美味しかったのは、昔の粉が全粒粉に近く、酵素活性が高かったためです。

しかし、白く精製された粉が主流になると、麺を「寝かせる」ことが必要になりました。

熟成と発酵の違い ~酵素の働き~

熟成は、菌ではなく酵素の作用によって行われます。

発酵は微生物の働きですが、熟成は、生地内部の酵素が構造を整える自然な現象です。

酵素がグルテンを安定させ、デンプンをゆるやかに分解することで、 麺に弾力・香り・旨みが生まれます。

鍛えて、休ませて、強くする

練りやプレスは、麺生地にとって“鍛錬”です。

強い圧力と摩擦でグルテンを形成するこの工程では、生地にストレスが溜まります。

麺は「鍛えた後に休ませる」ことで壊れず、しなやかに強くなります。

もし休ませなければ生地が切れやすくなり、 逆に休ませすぎればコシを失います。

つまり重要なのは、鍛錬と休息のバランスです。

二段熟成理論(温度・時間の法則)

この生地の工程熟成には、大きく分けて二つの段階があります。

第一熟成

生地内部でグルテンを安定化させる時間。弾力の基礎を作ります。

第二熟成

圧延後に発生した内部応力を取り除き、麺の滑らかさを完成させる時間です。

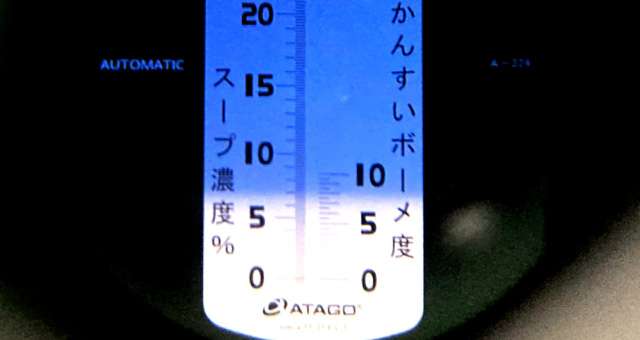

また、温度と時間が反比例の関係にあります。

温度が高ければ高いほど短時間で進み、低ければ低いほど長時間でより長い時間をかけて熟成が進みます。

量産でも品質を落とさない熟成技術

タイの8番ラーメンは、「鍛えて休ませる熟成理論」を大型の連続式製麺機に取り入れ、1時間に約4,000食を安定に生産しています。

さらに「一貫した麺の品質」を実現し、生産効率と職人品質を両立させています。

8番ラーメンの製麺システムは、熟成を科学的に応用した大型ラインです。

熟成の哲学は、手打ちでも、量産でも同じです。

まとめ

熟成とは、単なる「寝かせ」の工程ではありません。

それは、生地に休息を与える時間です。

そしてその哲学は、昔ながらの手打ちでも、最新の自動製麺ラインでも、まったく同じです。

麺を鍛え、休ませ、より強く、美しく仕上げる。それこそが、「熟成」という科学であり、職人の知恵です。

_上半身のみ_resize-300x283.png)