ページコンテンツ

麺の世界は「食感の世界」である

多くのお客様は麺を何気なく食べています。「美味しいか、美味しくないか」「好きか、嫌いか」この程度の判断です。しかし、私たち麺ビジネスに携わる者が知っておくべき重要な事実があります。

麺の世界は「食感の世界」なのです。

普通の人たちは何も考えずに麺を食べていますが、麺の本質は食感そのものです。味でもなく、見た目でもなく、食感こそが麺の価値を決定します。だからこそ、麺ビジネスの差別化は「食感の差別化」と言っても過言ではありません。

5000年の歴史が証明する食感の重要性

この「食感の重要性」を最も分かりやすく示してくれるのが、中国の蘭州ラーメンです。中国で5000年の歴史を持つ蘭州ラーメンは、現在でも職人が手延べで麺を作っています。なぜ5000年間も、機械化することなく職人の手作りにこだわり続けているのでしょうか?

答えは明確です。手延べでしか出せない独特の食感があるからです。

蘭州ラーメンの独特な食感

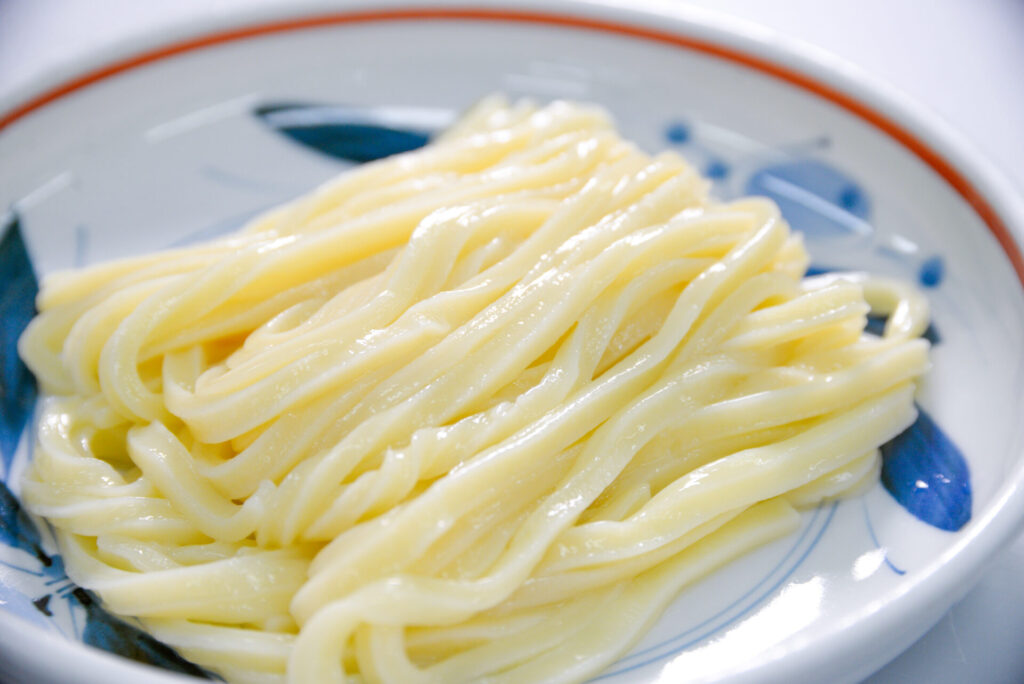

蘭州ラーメンの麺は、加水が多く餅感の強い麺です。この食感は、機械では再現することができません。だからこそ、5000年間変わらない手法で作り続けているのです。

手作りにこだわる理由

同様に、中国の刀削麺も手作り麺です。包丁で削り出すことで生まれる独特の食感。これも機械では作り出せない職人技です。日本でこの食感に最も近いのが、うどんです。讃岐うどんの「コシ」も、実は餅感の一種なのです。

食感の2つの極:餅感と粒状食感

麺の食感は、大きく分けて2つの極があります。

【餅感】

・うどんのような、モチモチとした食感

・噛んだ時に弾力がある

・加水率が高い麺に多い

・蘭州ラーメン、刀削麺、うどんが代表例

【粒状食感】

・スパゲッティや蕎麦のような食感

・歯で噛むと粒々になる

・加水率が低い麺に多い

・噛み切りやすく、さっぱりとした印象

2つの極の間で生まれる個性

現在の麺業界では、これら2つの極の間で、スープとのバランスを考えながら、さまざまな食感の麺が作られています。

この食感の違いこそが、お店の個性となり、差別化の源泉となっています。

自家製麺が生み出す大きな付加価値

では、なぜ自家製麺が重要なのでしょうか?答えは「食感のコントロール」にあります。既製品の麺を使っている限り、食感による差別化は困難です。

どの店も同じような食感になってしまいます。しかし、自家製麺なら話は別です。

自家製麺で調整できる要素

・加水率の調整

・粉の配合比率の変更

・麺の太さや形状の工夫

・熟成時間のコントロール

これらすべてを自由に調整することで、他店では真似できない独自の食感を創り出すことができるのです。

これこそが、自家製麺の最大の付加価値なのです。

専門家と一般消費者を分ける決定的な違い

ここで、重要な話をします。専門家と一般消費者の違いについてです。両者の一番の違い、それは「細かい差異が分かる」ということです。

イヌイットの雪の例

分かりやすい例で説明しましょう。私たち一般の人間は、雪の種類がせいぜい3〜4種類しか分かりません。「粉雪」「べた雪」「あられ」程度でしょう。しかし、イヌイットの民族は20数種類の雪の違いを見分けることができるのです。なぜでしょうか?

彼らにとって雪は生活に直結する重要な要素だからです。雪の種類によって、狩猟方法も、移動手段も、家の作り方も変わってくるのです。

麺の世界でも同じこと

麺の世界でも、まったく同じことが言えます。

一般のお客様は「美味しいか、美味しくないか」程度の判断。

しかし、麺の専門家は数十種類の食感の違いを明確に区別できるのです。

食感を決定する3つの重要要素

食感の違いを生み出す要素は、実に多岐にわたります。

麺ビジネスに携わる私たちが知っておくべき、食感を決定する要素は大きく分けて3つのカテゴリーに分類されます。

【第1の要素:原料による違い】

・小麦粉の種類(強力粉、中力粉、薄力粉の配合比率)

・水分量(加水率の調整)

・副資材(塩、かんすい、卵、その他の添加物)

【第2の要素:製法による違い】

・製麺機の種類(手打ち、機械製麺、手延べ)

・混合方法(こね方、混合時間)

・熟成時間と環境

・圧延回数と圧力

・切り出し方法

【第3の要素:麺の断面による違い】

・麺の太さ(細麺、中太麺、太麺)

・麺の形状(丸断面、角断面、平打ち)

・表面の粗さ(スムーズ、ざらつき)

これらの要素が複雑に組み合わされることで、豊富な食感のバリエーションが生まれるのです。

原料が生み出す食感の違い

まず、最も基本となる原料について詳しく見てみましょう。

【小麦粉の種類による食感の変化】

強力粉が多いほど、弾力とコシが強くなります。

中力粉中心だと、やわらかく優しい食感に。

薄力粉が入ると、さらにデリケートな食感になります。

例えば、讃岐饂飩の強いコシは、中力粉を中心としながらも、絶妙な強力粉の配合から生まれています。

【加水率による大きな変化】

加水率が高いほど餅感が強くなり、低いほど粒状食感に近づきます。蘭州ラーメンの独特な餅感は、 実は非常に高い加水率(通常より10〜15%高い) から生まれているのです。

【副資材の繊細な影響】

塩の量や質によって、締まり具合が変わります。

かんすいの種類によって、独特の歯切れが生まれます。

卵を入れると、滑らかさと風味が加わります。

製法が創り出す食感の違い

次に、製法による食感の違いについて解説します。

手打ちと機械製麺の明確な違い

手打ちは不均一な圧力により、複雑で深みのある食感を生み出します。機械での製麺は均一で安定した食感になります。

熟成が生む食感の変化

熟成時間を長くすると、麺の組織がより密になり、弾力性が増します。一方、短時間だとソフトな食感が残ります。

圧延の回数による違い

圧延を多く繰り返すほど、グルテンの網目構造が発達し、強いコシが生まれます。しかし、やりすぎると硬くなりすぎるため、適切なバランスが重要です。

麺の断面が決める最終的な食感

そして、意外に重要なのが麺の断面です。

丸断面と角断面の食感差

丸断面:なめらかで優しい口当たり

角断面:歯応えがしっかりとし、スープとの絡みも良い

太さによる食感の大きな変化

細麺(1.2mm以下):軽やかで上品な食感

中太麺(1.5〜2.0mm):バランスの取れた食感

太麺(2.5mm以上):力強く満足感のある食感

表面の仕上げによる違い

表面がスムーズな麺:つるつるとしたのどごし

わざと粗く仕上げた麺:スープとの絡みが抜群

麺線のカット方法が生み出す大きな食感差

しかし、食感に最も大きな影響を与えるのが、「麺線のカット方法」なのです。

多くの人が知らない重要な事実があります。麺をカットする方向によって、まったく異なる食感が生まれるということです。

通常カット(順切り)

麺の繊維方向に対して垂直にカット

・一般的な切り方

・なめらかで均一な食感

・多くのラーメン、うどんで採用

逆切りカット

麺の繊維方向に対して斜めまたは逆方向にカット

・家系ラーメンで有名な手法

・独特のザラザラとした食感

・スープとの絡みが格段に向上

家系ラーメンの秘密

この逆切り麺こそが、家系ラーメンのあの独特な食感の秘密だったのです。

普通の切り方では出せない、ワイルドで力強い食感。これが家系ラーメンファンを虜にする大きな理由の一つなのです。

逆切り麺の特徴

・表面積が大きくなり、スープの絡みが抜群

・噛み応えが増し、満足感が向上

・独特のザラつきが新しい食体験を提供

・他店との大きな差別化が可能

このように、カット方法ひとつで麺の食感は大きく変わるのです。

これらの要素を組み合わせることで、あなただけの独自食感を創り出すことができるのです。

食感による差別化の実例

実際に、食感にこだわることで多くのお客様に愛される店舗があります。

1.讃岐うどん店

あるうどん店では、従来のうどんよりもさらに餅感を強くした独自の麺を開発しました。

お客様からは「今まで食べたことのない食感」「一度食べたら忘れられない」という声が多く寄せられ、多くのリピーターに支えられる人気店となりました。

2.ラーメン店

あるラーメン店では、粒状食感を追求した細麺を開発。「麺が踊る」と表現されるほどの軽やかな食感が話題となり、特に女性客を中心に愛され続けています。

どちらの店舗も、味付けやトッピングだけではく、「食感」そのもので選ばれている点も特徴です。

食感による差別化の3つのメリット

食感による差別化には、大きく3つのメリットがあります。

メリット1:模倣困難性

味は分析すれば真似できますが、食感の再現は非常に困難です。

特に自家製麺の食感は、製法を知らない限り真似できません。

メリット2:記憶に残りやすい

人間の記憶は、触覚(食感)の方が味覚よりも鮮明に残ります。

「あの食感が忘れられない」という状態を作り出せます。

メリット3:価格競争に巻き込まれにくい

独自の食感を持つ麺は、他との比較が困難なため、価格ではなく価値で勝負できます。

まとめ

麺ビジネスの本質は「食感の世界」です。

多くの経営者が味付けや見た目にばかり注目する中、食感に着目することで、大きな差別化を図ることができるのです。

自家製麺は、その食感を自由にコントロールできる強力なツールです。

イヌイットが20数種類の雪を見分けるように、あなたも20数種類の食感を見分けられるようになれば、麺ビジネスでの成功に大きく近づくことができます。

_上半身のみ_resize-300x283.png)